Krisis yang berkepanjangan di tanah Jawa menimbulkan berbagai reaksi dari rakyat yang tertekan. Salah satunya adalah munculnya berbagai bentuk perlawanan, terutama terhadap sistem pajak yang menindas dan praktik korupsi yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan. Raden Adipati Ario Joyodiningrat dalam tulisannya menyoroti betapa menghimpitnya beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat saat itu.

Dalam catatannya, ia menguraikan berbagai jenis pajak yang tidak hanya menambah penderitaan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi simbol hilangnya martabat mereka. Pajak-pajak tersebut, antara lain, meliputi pajak pintu, pajak orang, dan pajak atas berbagai aktivitas sehari-hari yang paling sederhana, seperti memperbaiki alat musik tradisional.

Praktik korupsi yang meluas di kalangan pejabat juga menjadi sorotan utama. Ketika seorang pejabat meninggal, tanah yang seharusnya dikelola dengan baik bisa terkatung-katung selama bertahun-tahun, sementara penghasilan dari tanah tersebut justru mengalir ke kantong pribadi pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Situasi ini memperburuk keadaan masyarakat desa, semakin menambah ketidakpuasan di kalangan rakyat. Praktik memindahkan pejabat desa berdasarkan kemampuan membayar pajak selalu berujung pada konflik. Hal ini menciptakan siklus di mana jabatan pemerintahan lebih menjadi komoditas, bukan amanah.

Ketika infrastruktur pemerintahan terkorupsi hingga ke akar-akarnya, bukan hanya rakyat yang menderita tetapi juga lembaga resmi kehilangan integritas. Korupsi tidak hanya menjangkiti pejabat desa, tetapi juga mempengaruhi royalti dan elite yang seharusnya menjaga kehormatan masyarakat.

Transformasi Moral di Lingkungan Keraton dan Dampaknya

Kondisi internal keraton yang mengalami degradasi moral semakin memperburuk situasi. Alih-alih melindungi rakyat, akses para elite keraton kepada barang-barang dan budaya luar telah membuat mereka terjerumus dalam kebiasaan yang merugikan. Para pangeran dan pejabat keraton sering terjerat dalam praktik yang jauh dari nilai-nilai luhur yang seharusnya mereka junjung tinggi.

Ketidakmampuan mereka untuk menahan godaan dari budaya barat dan perilaku tidak etis menjadi cerminan dari strategi kolonial yang lebih besar. Melalui pelonggaran moral ini, elite tradisional menjadi semakin lemah dan kehilangan pengaruh atas masyarakat mereka. Ketika elite terjerumus, dampak jangka panjang terhadap masyarakat jadi semakin jelas.

Berbagai skandal dan praktik keji di lingkungan keraton berdampak langsung pada kepercayaan rakyat. Masyarakat yang seharusnya menjadikan keraton sebagai panutan justru melihatnya sebagai simbol dekadensi moral. Keadaan ini memberikan kesempatan bagi gelombang penolakan yang lebih luas, yang tak bisa lagi diabaikan oleh pihak berwenang.

Dalam konteks ini, titik balik mulai terlihat saat tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pemerintah. Ketidakadilan ini memicu ketidakpuasan dan memaksa Pangeran Diponegoro untuk mencari petunjuk spiritual. Keputusan ini membawa perubahan besar dalam arah perjuangan melawan ketidakadilan.

Situasi di Tegalrejo menjadi pemicu untuk menyalakan semangat perlawanan di hati rakyat. Ketika Pangeran Diponegoro mulai melawan dengan suara yang semakin keras, dukungan rakyat untuknya menjadi semakin meluas. Inilah saat di mana revolusi sosial mulai menyala, melampaui batas-batas kelas dan kekuasaan.

Perang Jawa sebagai Tanda Seruan Rakyat

Pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tidak hanya direncanakan berdasarkan ambisi pribadi, tapi juga sebagai respons terhadap ketidakadilan sistemik. Dengan strategi militer yang terorganisir, ia mengelola pasukan dengan semangat yang tinggi, menciptakan struktur yang terinspirasi oleh model militer Turki Ustmani.

Melalui serangkaian pertempuran sengit, Perang Jawa menunjukkan bahwa rakyat telah bersatu untuk mengatasi tekanan dari pihak penjajah. Konsekuensi dari perang ini sangat besar, menyebabkan jatuhnya ratusan ribu jiwa, baik dari pihak penjajah maupun rakyat sendiri.

Angka kerugian yang luar biasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari narasi sejarah Perang Jawa, di mana perang ini mencatat hilangnya banyak nyawa dan terbatasnya sumber daya. Momen ini harus dipandang sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan sering kali mengorbankan banyak hal.

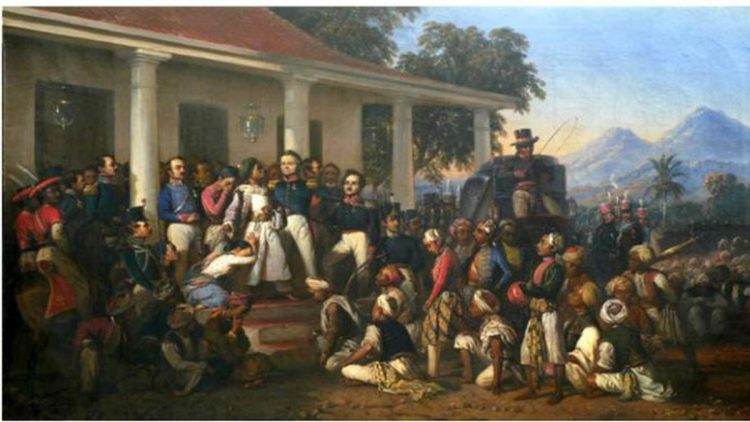

Perang berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya harus berakhir dengan pengepungan dan penangkapan Pangeran Diponegoro. Keberhasilan Spanyol dalam menangkapnya dan pengasingan yang dialaminya menjadi simbol dari seberapa jauh penindasan bisa menjangkau individu yang berjuang demi keadilan.

Pada tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal dalam pengasingan, meninggalkan warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Kisahnya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan, mengingatkan generasi mendatang bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia jika diniatkan dengan tulus untuk rakyat.